Co-Exhibition of

National Folk Museum of Korea

and Hoeamsaji Museum of Yangju City

C

o

m

m

u

n

a

l T

o

ile

t o

f H

o

ea

m

sa

ji T

em

p

le S

it

e

E

n

v

is

io

n

in

g t

h

e C

o

m

m

u

n

a

l T

o

ile

t

2018 K-museums

국립민속박물관

양주시립회암사지박물관

공동기획전

2018.04.19 THU - 07.01 SUN

양주시립회암사지박물관 기획전시실

대가람의

뒷간

厠

3부

뒷

간

을

상

상

하

다

나무서제부정청측신지위

南無誓除不淨圊厠神之位

Tablet for a Outhouse Deity

길이60.9 너비17.8 |

20세기 후반 | 김룡사

『연암집』 에 실린

예덕선생전穢德先生傳은

분뇨를 나르는

일꾼의 이야기로,

‘그가 처한 곳은 더러우나,

의를 지킴은 꿋꿋하다’

하여 예덕선생이라

이르는 내용이다.

연암집

燕巖集

Collection of

Yeonam’s Works

가로15.2 세로23.5 |

18세기 | 박지원朴趾源 |

국립중앙도서관

11464 경기도 양주시 회암사길 11

T. 031-8082-4187 F. 0505-041-0875

museum.yangju.go.kr

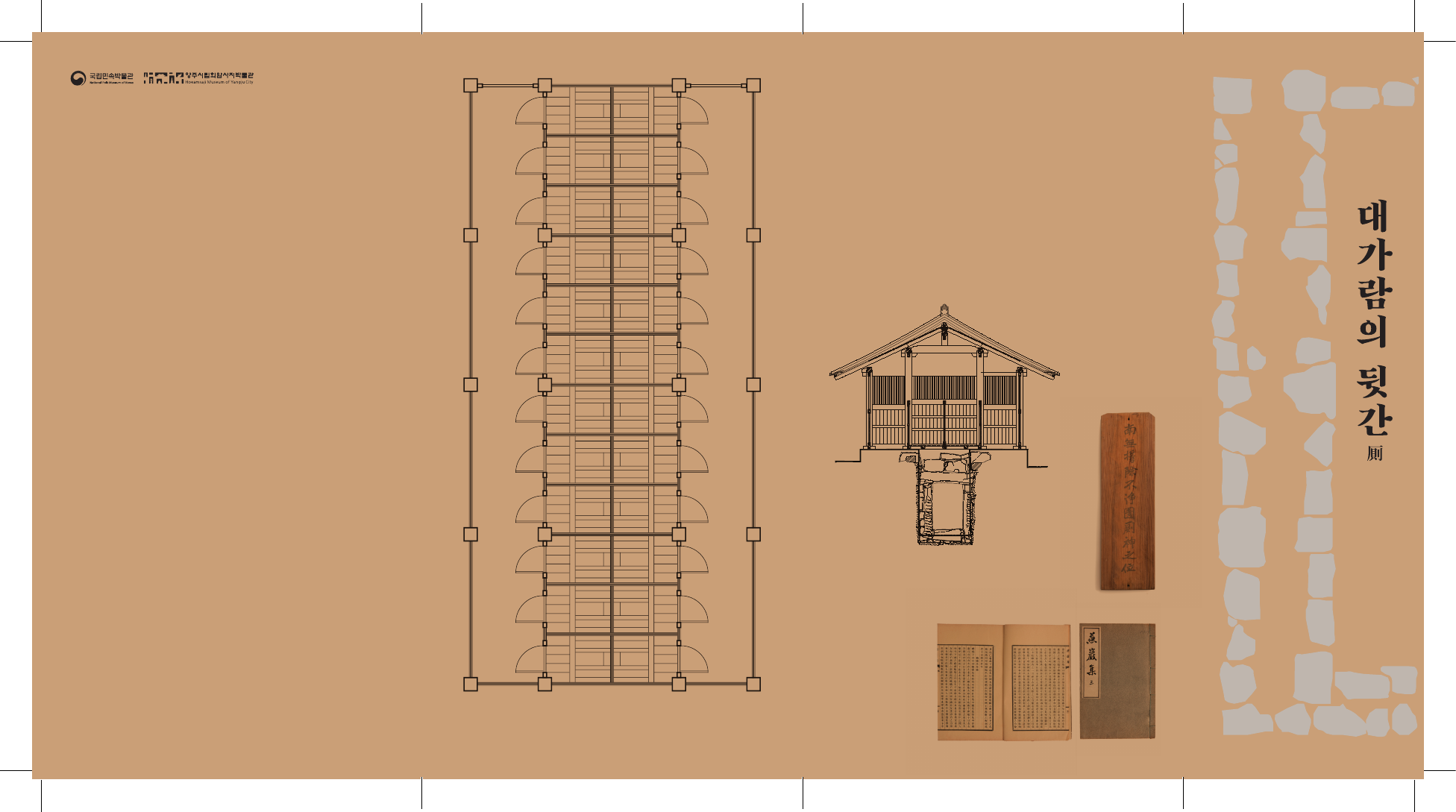

회암사지 뒷간

추정도(단면도)

회암사지 뒷간

추정도(평면도)

C

o

m

m

u

n

al T

o

ile

t o

f

Ho

ea

m

saj

i T

em

pl

e S

ite

한국의 전통 사찰 뒷간의 구조는 크게 일一자형과 정丁자형으로

나뉜다. 하나의 출입구를 통해 진입하여 좌·우측으로

남여 칸을 구분하거나 통로를 나누어 들어가도록 만들었다.

회암사지 뒷간은 북향으로 좌·우측 두 곳의 출입구가 배치되고

이 통로를 통해 진입하면 동시에 20여 명이 이용 가능한

규모로 추정된다.

사찰의 뒷간은 승당僧堂, 욕실浴室과 함께 절간에서 조용함을

지켜야 하는 삼묵당三黙堂 중 하나로 여겨졌다. 이곳에 드나들

때의 태도를 규율로 정하고, 몸과 마음을 가다듬는 방편으로

삼았다. 단순하지만 정갈하고, 많은 사람이 동시에 사용할 수

있는 웅장한 규모, 주변의 자연 풍경이 그대로 눈에 들어와

근심을 덜어내고 비움의 미학을 체현體現하며 잠시 쉬어갈 수

있는 곳, 석실의 상부에는 대가람의 뒷간厠이 있었다.

전시를

열며

양주시립회암사지박물관과

국립민속박물관은

회암사지檜巖寺址에서 발굴된

‘뒷간 터’를 주제로 <대가람의 뒷간厠>

공동기획전을 개최합니다.

19세기 『양주목읍지楊州牧邑誌』에는

“회암사는 회암면에 있다. 다만 절터와

옛 비석만 있다. 檜巖寺 在檜巖面 只有基址古碑”

라는 기록이 나옵니다. 오랜 기간 터만

남아있던 회암사지에서는 2005년

거대한 석실이 발굴되었는데,

이곳은 전통 뒷간의 지하구조이며,

현재까지 알려진 국내 사찰 뒷간 가운데

최대 규모임이 밝혀졌습니다.

이는 단지 뒷간으로서의 의미뿐 아니라

과거 왕성했던 시기의 회암사의 규모

및 사찰의 생활문화를 가늠할 수 있는

중요한 단서입니다. 이번 전시는 석실과

그 위의 유구遺構를 통해 회암사 뒷간을

복원해 보고, 다른 사찰 뒷간과의

비교를 통해 회암사 뒷간과 그 주변에서

어떠한 일이 펼쳐졌는지 상상해보고자

합니다.

아울러, 우리의 전통 화장실은 ‘뒷간’,

‘측간’, ‘변소’ 등의 이름으로

생리 활동과 거름 생산을 담당하는

곳이자, 일상에서 빼놓을 수 없는

‘채우고, 비우는’ 일을 통해 마음의

평안을 얻는 곳이기도 했습니다.

거대한 사찰 뒷간 터가 남긴 이야기를

토대로 ‘근심을 내려놓다解憂’의 의미를

되새기며 현재 우리의 삶을 돌아보는

시간이 되기를 바랍니다.

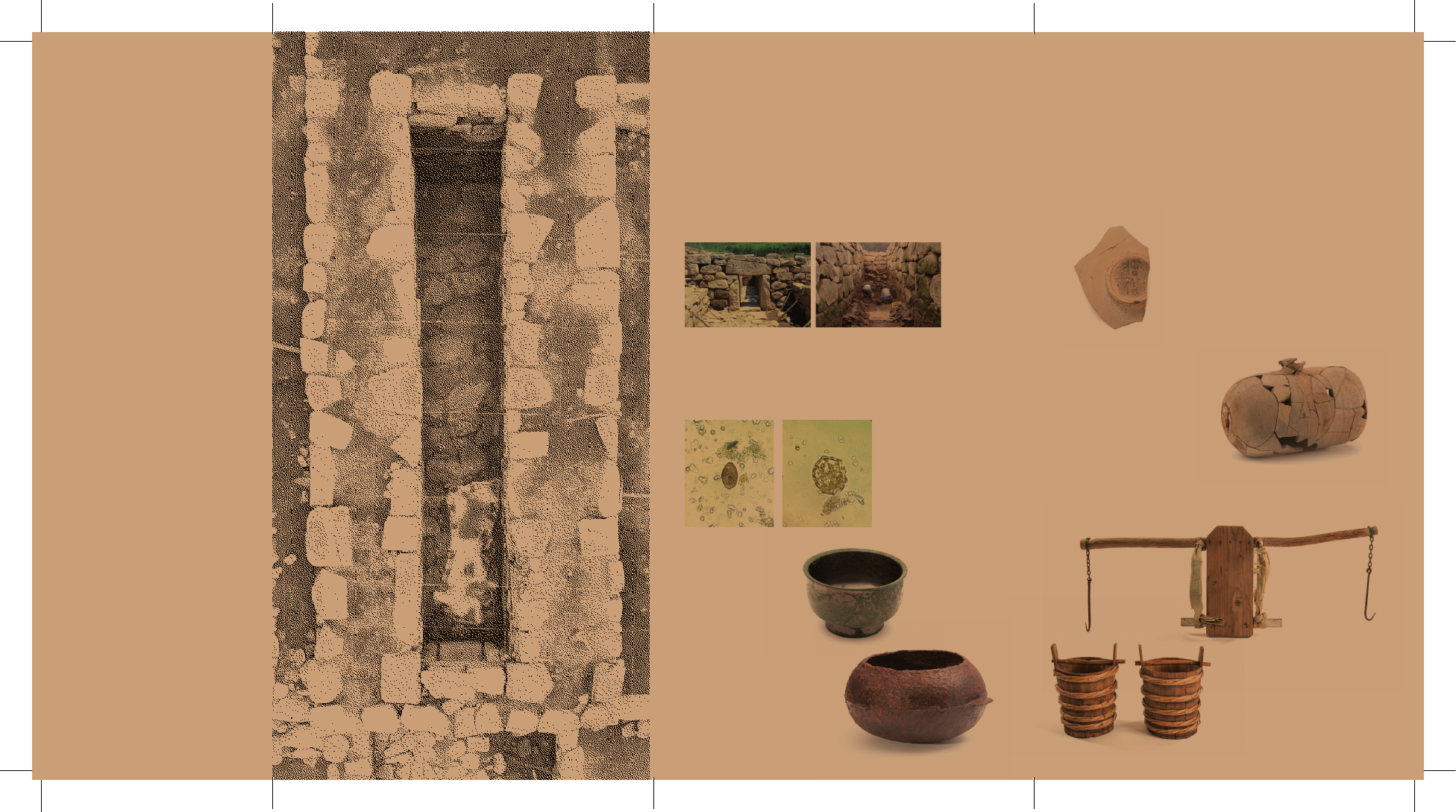

지하석실 입구와 내부 퇴적토 제거작업

Entrance to the Underground Stone Chamber and Removing Soil Deposits | 2005

청동발 靑銅鉢 Bronze Bowl

높이12.7 지름20.4 | 여말선초 |

양주시립회암사지박물관

토양 표본검사 자료

Analysis of Soil Samples | 2006

석실의 남쪽 중앙부에는 높이 1.9m, 너비 1.0m 가량의 출입시설이 발견되었으며,

지하석실 내부는 조사 당시 퇴적토와 기와가 가득 메우고 있었다.

토양검사로 확인된 간흡충(좌)과

회충(우)은 각각 강 유역의 민물고기와

흙밭의 채소를 통해 인체에 주로

감염된다.

회암사는 조선 최대의 왕실사찰로서 명성을 누리다가

임진왜란1592~1597과 유생들의 반발을 겪으며, 모든 건물이

소실燒失되는 비운을 맞았다. 뒷간이 있던 자리는 동쪽

묘소를 관리하는 관리사 건물이 있어 2004년까지 발굴이

이루어지지 못했다. 2005년 제8차 발굴조사를 하던 중

수풀에 덮인 지층을 들어내자 거대한 석실구조가 드러났다.

2006년 토양 성분 검사를 통해 사람의 대변에서 볼 수 있는

기생충 흔적이 발견되었다. 따라서, 석실은 분뇨를 저장하는

지하 공간이었고, 이곳에 뒷간이 자리하고 있었던 사실을

뒷받침해주었다.

1부

뒷간을

발견하다

조선왕조실록에는 회암사에서 이루어진 왕실 주재의 대규모

행사와 방문객에 대한 기록이 여러 차례 나온다. 조선 초기

억불정책에도 불구하고 회암사에서는 왕실의 행사와 불사佛事가

지속되었고, 이로 인해 뒷간을 이용하는 계층이 다양하였다.

한편 회암사에서는 각종 농기구가 출토되었는데, 이는 왕실에서

하사받은 논밭에서 직접적으로 경작에 참여했던 사실을

알려주는 단서이다. 뒷간에서 만들어지는 양질의 거름은 농업

생산성을 높여주는 중요한 수단이었다.

2부

뒷간을

이해하다

「檜僧회승」 명문이 쓰여진 백자편

檜僧銘白磁片

Shard of White Porcelain with Inscription

너비11.4 바닥지름5.4 | 16세기 |

국립중앙박물관

백자장군

White Porcelain Barrel-shaped Vessel

높이27 지름20 | 조선 |

양주시립회암사지박물관

쇠솥 鐵鼎 Iron Pot

높이24.3 너비42 | 여말선초 |

양주시립회암사지박물관

거름지게와 거름통

Excreta-carrying A-frame Carrier

and Night Soil Buckets

U

n

d

er

st

a

n

d

in

g t

h

e C

o

m

m

u

n

a

l T

o

ile

t

D

is

co

ve

ri

n

g t

h

e C

o

m

m

u

n

a

l T

o

ile

t

거름지게

높이55 길이147 | 1960년대 |

국립민속박물관

거름통

(좌) 높이50.7 지름36.7

(우) 높이54.5 지름37

| 1950년대 | 국립민속박물관